Antonio Risério

No meu livro Uma História da Cidade da Bahia, ao falar da aldeia eurotupinambá de Diogo Álvares Correia, escrevi: “Uma aldeia tão sincrética que, ao português que a comandava, posso chamar pelo nome indígena de Caramuru – e, à sua esposa, meiga flor do canibalismo, por um nome… europeu, Catarina”.

Eram índios bonitos, amantes da guerra e da festa. Acreditavam em muitos deuses e espíritos, eram grandes nadadores e flecheiros admiráveis, viviam nus, tomavam porres monumentais de cauim e dançavam todo santo dia. Depois, chegaram os europeus. Portugueses, quase todos. Mas também espanhóis e franceses, além de judeus, ciganos e mouros.

Uma população variada. Coloridíssima. Circulando então pela cidade-fortaleza recém-construída, cuja data de fundação ninguém sabe ao certo – na verdade, convencionou-se celebrar seu aniversário a 29 de março, dia em que Thomé de Sousa desembarcou no Porto da Barra, ainda não ao som de trios elétricos, mas já com direito a desfile de blocos de índio.

Em seguida, começaram a chegar os negros. De procedências e culturas diversas. Dos bantos do Congo e de Angola aos jejes e nagôs (ou iorubás) da África superequatorial. Eram as mercadorias do tráfico de escravos, negócio que foi altamente lucrativo não só para comerciantes brancos, mas também para muitos africanos, fazendo, entre outras coisas, a força e a fortuna do Daomé.

Mas esses negros capturados e escravizados, tratados como mercadorias, mantinham acesa a chama do humano. Trouxeram para cá as suas línguas, os seus deuses, a sua poesia, os seus ritos e ritmos, seus estilos dançarinos, suas técnicas artesanais, suas práticas eróticas e culinárias. E entraram fundo na formação da sociedade e da gente baianas, do campo genético às transfusões culturais que desenharam e definiram a dimensão simbólica de nossa existência.

Antonio Risério, antropólogo e romancista

O rude primeiro dono de tudo

Jary Cardoso

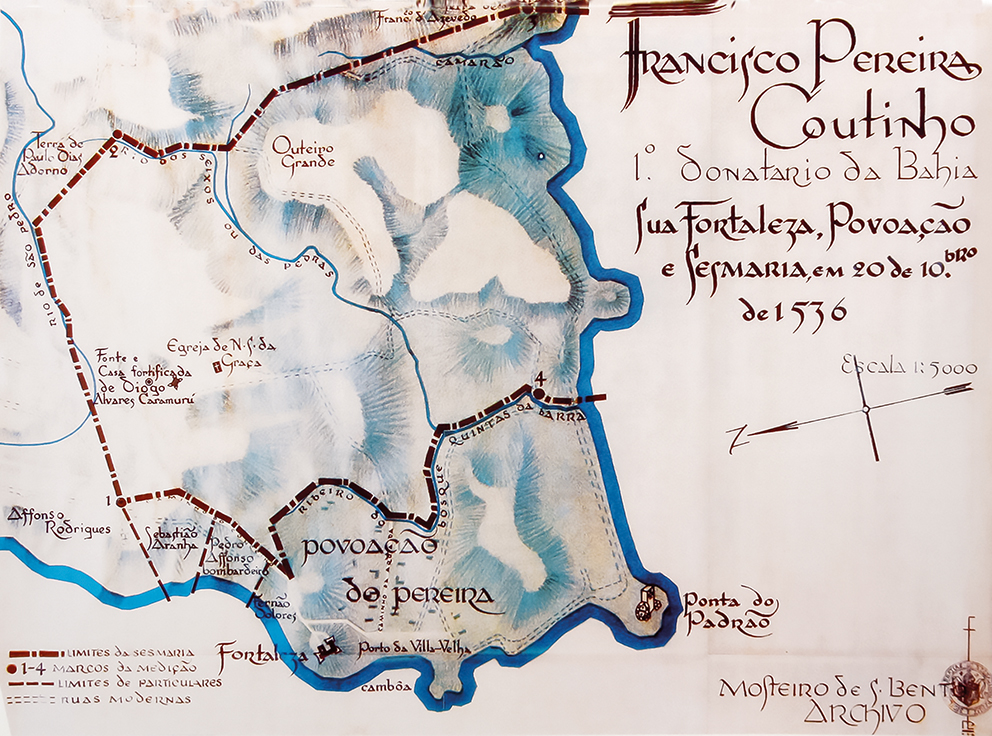

Depois que Cabral “descobriu” o Brasil, Portugal demorou quase meio século para assumir o controle da colonização. Nos primeiros 30 anos, a prioridade era consolidar o império conquistado através da navegação e do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Em meados da década de 1530, a coroa portuguesa demonstrou maior preocupação com a colônia e instituiu as capitanias hereditárias, geridas por fidalgos fiéis ao rei que muitas vezes iriam abusar de seus poderes.

Foi o caso do primeiro donatário da Capitania da Bahia, o rude Francisco Pereira Coutinho, apelidado de Rusticão. Ele provocou uma rebelião dos tupinambás que teve consequências duradouras e trágicas – acabou devorado em ritual antropofágico –, o que contribuiu como um estopim para a mudança na política de colonização.

Em 1548, o rei D. João III comprou a capitania dos herdeiros de Rusticão e nomeou Thomé de Sousa governador-geral para cumprir uma série de missões, começando pela construção de uma cidade-fortaleza na entrada da Baía de Todos-os-Santos – a Cidade do Salvador – para ser a capital da colônia.

Caramuru cheio de moral

Uma das tarefas do novo gestor seria punir severamente os tupinambás rebeldes. Antes da chegada do Rusticão, eles viviam em harmonia e mantendo relações de parentesco com outro português, Diogo Álvares, o Caramuru, este de temperamento ameno e conciliador, oposto ao daquele.

Sobrevivente de naufrágio, possivelmente de uma embarcação francesa, que teria ocorrido por volta de 1510, Diogo Álvares surgira entre as pedras da praia em frente ao atual Largo da Mariquita, parecendo um peixe moreia, daí o apelido de Caramuru dado pelos nativos.

Diogo Álvares logo ganhou respeito por suas iniciativas. Mostrou desenvoltura no trato com os contrabandistas franceses ao intermediar a troca de produtos, principalmente toras de pau-brasil por espelhos e facões. E foi recompensado: o cacique Taparica lhe ofereceu a filha Paraguaçu como esposa. Em 1528, o casal aceitou o convite dos franceses para uma viagem à França, onde ela foi batizada na Catedral de Saint-Malo com o nome cristão de Catarina.

Rusticão não perdoa, mata

Caramuru também liderou a formação de um povoado que chegou a ter cerca de mil indígenas, misturados com europeus e mamelucos e distribuídos por 300 casas-cabanas – testemunhou um viajante português.

O povoado mesclava padrões europeus e tupinambás na construção e disposição das casas, estendendo-se desde onde hoje se situa o Farol da Barra até o atual Porto da Barra. Quando o donatário Pereira Coutinho chegou à Bahia, em 1535, escolheu a área próxima ao Porto da Barra para sede da capitania, embora fosse parte da Vila de Caramuru.

Havia espaço para todos, e Diogo já se mudara para o alto da encosta, no atual bairro da Graça. Ali, as terras eram melhores para o cultivo e onde ele construíra uma casa fortificada para viver com sua família mestiça.

A resistência antropofágica

Em pouco tempo, os tupinambás da região entraram em pé de guerra contra Rusticão e os colonos trazidos por ele. Como primeira medida, o donatário havia distribuído sesmarias para esses portugueses, que aos poucos ocuparam as terras indígenas. Alguns atraíam os nativos com falsas promessas e eram presos e vendidos como escravos em outras capitanias. Não poderia haver paz com Rusticão e os seus.

Os tupinambás estavam acostumados ao bom relacionamento com os europeus da Vila de Caramuru e com os franceses do escambo. Havia muita sintonia com Diogo Álvares, embora ele mantivesse costumes e crenças trazidos de sua terra natal.

Mas não questionava o comportamento dos indígenas, até aderiu à poligamia, nem censurava os rituais antropofágicos – terá participado deles? Talvez sim, se o viajante francês Jean de Léry estiver certo no que escreveu sobre sua passagem pelo Brasil, em meados do século 16. Contou que os tupinambás manifestavam um “prazer singular” quando aliados estrangeiros aceitavam comer carne humana e, caso recusassem, punham em dúvida sua lealdade.

A cobiça vem pelos mares

Com Rusticão e seus colonos, a história era outra. Depois que o filho de um cacique foi assassinado, supostamente por um parente do donatário, os tupinambás mobilizaram cerca de 6 mil guerreiros, unindo aldeias rivais e até outras etnias, e contra-atacaram. Com o rosto preto, tingido de jenipapo, e atravessado por listras vermelhas do urucum, botaram fogo em cercas da Vila do Pereira, mataram muitos portugueses e sitiaram os sobreviventes.

Segundo relato de 1580, do historiador Gabriel Soares, o cerco durou “cinco ou seis anos, passados em grandes apertos, sofrendo grandes fomes, doenças e mil infortúnios, e o gentio tupinambá matando gente a cada dia”. Terminou depois que Coutinho, envolvido em uma série de problemas, fugiu para a Capitania de Porto Seguro. E os tupinambás destruíram o que restava da vila.

Sem comando, a Capitania da Bahia voltou a despertar a cobiça dos franceses que desejavam ocupar o Brasil. Diante dessa ameaça, Pereira Coutinho foi chamado de volta. Caramuru, que o havia acompanhado na fuga, buscou-o em Porto Seguro.

E o donatário decidiu retornar e propor paz aos indígenas. Porém, a nau que o trazia junto com Diogo Álvares bateu em recifes nas proximidades de Itaparica e afundou. Tupinambás da ilha recolheram e prenderam os sobreviventes e, festivamente, comeram todos eles, inclusive o Rusticão – só escapou Caramuru, amigo dos indígenas.

O império afaga e morde

O longo martírio imposto pelos tupinambás ao fidalgo e aos colonos portugueses, desde que atacaram a sede da capitania, não ficaria impune. D. João III deixou claro a Thomé de Sousa que depois de construir a Cidade do Salvador deveria cuidar de povoar a colônia.

Para isso, teria que se aproximar dos indígenas pacíficos, convertê-los à fé cristã e torná-los súditos. Deveria, também, aplicar a política de “grande terror”, destruindo as aldeias e matando os tupinambás que haviam feito guerra a Pereira Coutinho. A ordem do rei foi cumprida com requintes de sadismo.

O antropólogo Thales de Azevedo, citando carta do padre Manoel da Nóbrega, escrita ainda em 1549, conta que “a punição, muitas vezes, consistiu em amarrar o índio que praticara algum delito à boca da bombarda (morteiro que arremessava grandes pedras) e fazê-la explodir, despedaçando-o”.

Assim o Rusticão foi vingado – ou seria apenas uma questão de “justiça” colonial, como queria D. João III?

Jary Cardoso, jornalista e escritor